——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。更多简介 +

中国科学院院级科技专项体系包括战略性先导科技专项、重点部署科研专项、科技人才专项、科技合作专项、科技平台专项5类一级专项,实行分类定位、分级管理。

为方便科研人员全面快捷了解院级科技专项信息并进行项目申报等相关操作,特搭建中国科学院院级科技专项信息管理服务平台。了解科技专项更多内容,请点击进入→

中国科学技术大学(简称“中国科大”)于1958年由中国科学院创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。

中国科学院大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为中国科学院研究生院,2012年经教育部批准更名为中国科学院大学。国科大实行“科教融合”的办学方针,与中国科学院直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。

上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与中国科学院共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。

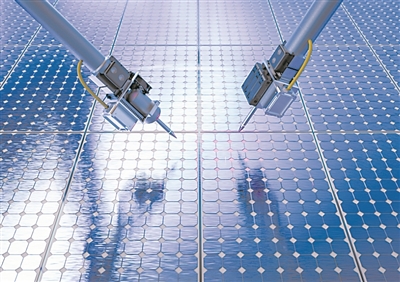

新技术通过分析新型半导体光电导性,有望加速更高效太阳能电池板的开发。图片来源:MIT官网

美国麻省理工学院(MIT)团队开发出一种全自动机器人系统,可大幅加快对新型半导体材料的性能分析和测试速度。这项发表于《科学进展》杂志的技术突破,将极大提升当前对高效太阳能电池板材料的研发进程,还将为下一代高效、环保电子器件的诞生铺平道路。

在寻找更高效的半导体过程中,人们需要检测一种关键电学特性——光电导性,即材料在光照下的电响应能力。目前这一过程通常依赖人工操作,效率较低,严重制约了新材料的研发速度。而新开发的机器人系统能在无需人工干预的情况下自动检测,速度快而且精度高。

该系统的创新之处在于结合了机器人技术、机器学习和材料科学知识。团队将人类专家的经验融入机器学习模型中,使机器人能自主判断探针接触材料的最佳位置,从而获得最丰富的信息。同时,系统还配备了专门的路径规划算法,能快速找到在不同接触点之间移动的最优路线,显著提升测量效率。

整个检测流程从机器人摄像头拍摄载玻片上的材料图像开始。随后,系统利用计算机视觉将图像分割为多个区域,并输入一个特别设计的神经网络模型中。该模型融合了材料科学家和化学家的专业知识,能根据样品的形状和成分,识别出最佳的探针接触点。

详细测试结果显示,相比其他7种基于人工智能的方法,该神经网络模型能在更短时间内找到更精确的接触点;路径规划算法也始终表现出更优的效率。

在完整的24小时全自动实验中,机器人完成了超过3000次独特的光电导检测,平均每次检测耗时不到30秒。更重要的是,这些数据不仅数量庞大,而且细节丰富,使人们能够识别出材料中光电导性较高的“热点”区域,以及可能因老化或损伤导致性能下降的部分。

团队成员表示,能在无人工干预的情况下快速收集如此高质量的数据,为发现和开发高性能半导体材料,特别是在太阳能电池等可持续能源领域,带来了新的可能性。

检测材料的光电导性通常需要经验丰富的“老师傅”,但依赖人工操作,也就意味着效率较低。此次,MIT团队研发出一种全自动机器人系统,可以无需人工干预,高速、高精度测量光电导性。其融合多学科知识,还引入了人类专家经验,24小时内可以完成超3000次测量,和人类相比堪称神速。它能获取海量且细节丰富的信息,为新型电子器件的快速研发奠定基础。它还有望应用到其他需要精密测试的领域,打造人工智能和实体器件融合的新范式。

新技术通过分析新型半导体光电导性,有望加速更高效太阳能电池板的开发。图片来源:MIT官网美国麻省理工学院(MIT)团队开发出一种全自动机器人系统,可大幅加快对新型半导体材料的性能分析和测试速度。这项发表于《科学进展》杂志的技术突破,将极大提升当前对高效太阳能电池板材料的研发进程,还将为下一代高效、环保电子器件的诞生铺平道路。在寻找更高效的半导体过程中,人们需要检测一种关键电学特性——光电导性,即材料在光照下的电响应能力。目前这一过程通常依赖人工操作,效率较低,严重制约了新材料的研发速度。而新开发的机器人系统能在无需人工干预的情况下自动检测,速度快而且精度高。该系统的创新之处在于结合了机器人技术、机器学习和材料科学知识。团队将人类专家的经验融入机器学习模型中,使机器人能自主判断探针接触材料的最佳位置,从而获得最丰富的信息。同时,系统还配备了专门的路径规划算法,能快速找到在不同接触点之间移动的最优路线,显著提升测量效率。整个检测流程从机器人摄像PG电子头拍摄载玻片上的材料图像开始。随后,系统利用计算机视觉将图像分割为多个区域,并输入一个特别设计的神经网络模型中。该模型融合了材料科学家和化学家的专业知识,能根据样品的形状和成分,识别出最佳的探针接触点。详细测试结果显示,相比其他7种基于人工智能的方法,该神经网络模型能在更短时间内找到更精确的接触点;路径规划算法也始终表现出更优的效率。在完整的24小时全自动实验中,机器人完成了超过3000次独特的光电导检测,平均每次检测耗时不到30秒。更重要的是,这些数据不仅数量庞大,而且细节丰富,使人们能够识别出材料中光电导性较高的“热点”区域,以及可能因老化或损伤导致性能下降的部分。团队成员表示,能在无人工干预的情况下快速收集如此高质量的数据,为发现和开发高性能半导体材料,特别是在太阳能电池等可持续能源领域,带来了新的可能性。检测材料的光电导性通常需要经验丰富的“老师傅”,但依赖人工操作,也就意味着效率较低。此次,MIT团队研发出一种全自动机器人系统,可以无需人工干预,高速、高精度测量光电导性。其融合多学科知识,还引入了人类专家经验,24小时内可以完成超3000次测量,和人类相比堪称神速。它能获取海量且细节丰富的信息,为新型电子器件的快速研发奠定基础。它还有望应用到其他需要精密测试的领域,打造人工智能和实体器件融合的新范式。