2025年6月25日,一份公告震动市场。国内半导体测试设备龙头长川科技宣布启动上市以来最大规模再融资,拟募资不超过

这一数字背后,是长川科技对国产替代浪潮的坚定押注,更是向国际巨头垄断格局发出的冲锋号角。

半导体产业被誉为现代工业的“粮食”,而测试环节则是保障这颗“粮食”品质的生命线。

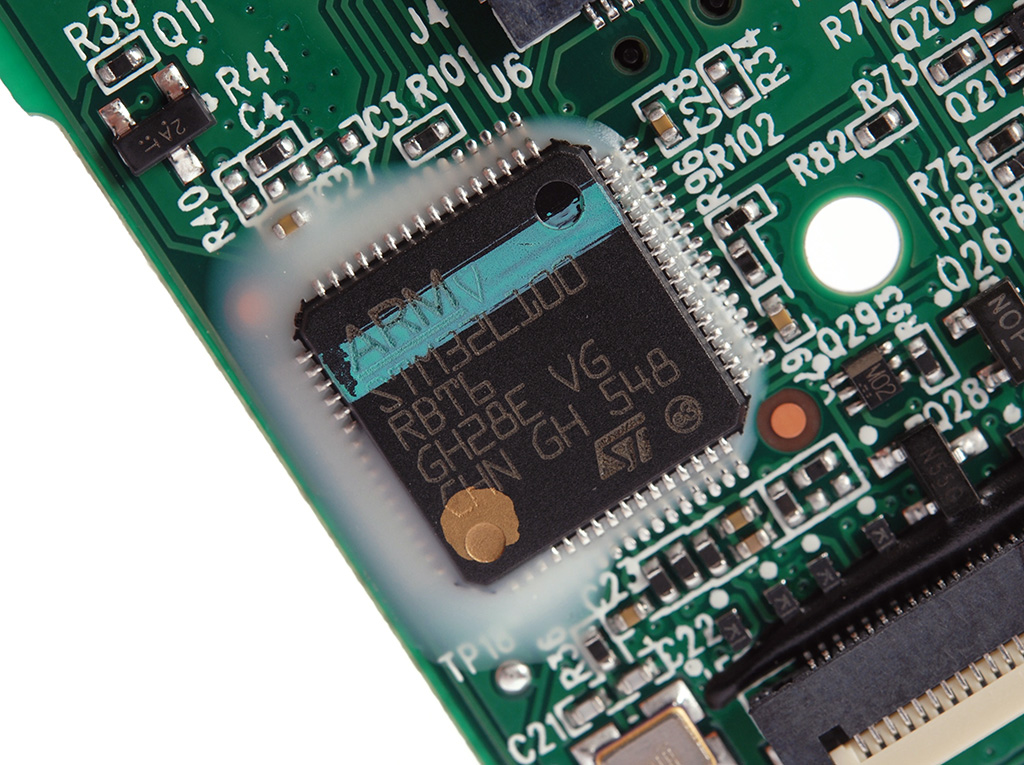

从晶圆制造到封装完成,芯片需经历数十乃至数百道工序的严苛考验,任何微小瑕疵都可能导致前功尽弃。测试设备如同芯片的“全科医生”,其重要性不言而喻。

这个关键领域长期被爱德万(Advantest)、泰瑞达(Teradyne)等海外巨头牢牢掌控。全球测试机市场超过66%的份额掌握在少数海外企业手中,高端设备国产化率极低。这种垄断不仅带来高昂成本,更在供应链安全上埋下隐患。

国产替代的曙光已现。以长川科技、华峰测控为代表的本土企业正奋力追赶。其中,长川科技凭借独特的“平台化战略”,成为国内唯一实现测试机、分选机、探针台三大核心设备全覆盖的厂商,其布局与半导体设备巨头北方华创的战略思路不谋而合。

1.测试机(价值占比63.1%),如同“诊断医生”,直接检测芯片功能和性能参数,技术壁垒最高。

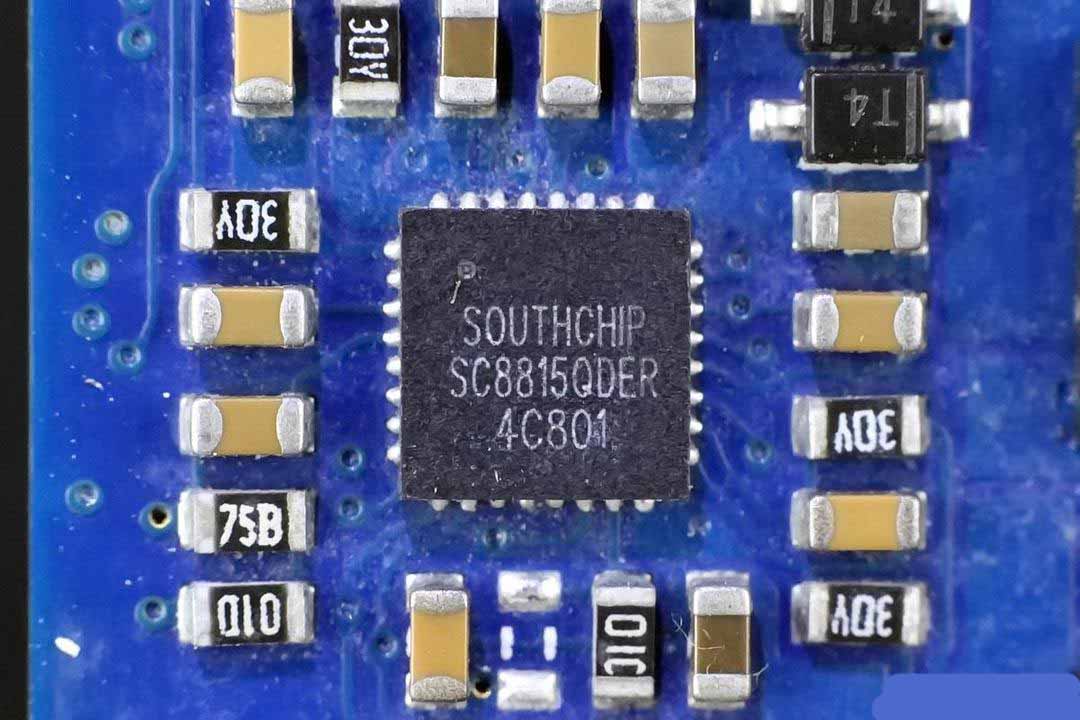

2.分选机(价值占比17.4%),担任“分诊助手”,将芯片自动传送至测试机,并根据测试结果分类良品与不良品。

3.探针台(价值占比15.2%),作为“检查助手”,在晶圆阶段精确定位裸芯片,供测试机进行早期筛查。

1. 业绩爆发式增长,实现全面反超。2024年业绩亮眼,营收36.42亿元(同比+105.15%),净利润4.58亿元(同比+915.14%),在营收和利润规模上首次超越华峰测控。

2025年持续高增,一季度净利润1.11亿元(同比+2623.82%);上半年预计净利润3.6-4.2亿元,接近去年全年水平,全年新高可期。

2. 盈利能力逆袭背后的协同效应。曾经的短板2020-2023年,长川毛利率、净利率均落后于华峰,主因分选机业务(2024年毛利率36.35%)显著低于测试机(70%左右)。

3. 规模与协同制胜。尽管单项盈利能力曾受产品结构拖累,但平台化布局带来更广阔的市场覆盖和客户协同效应,最终推动整体利润规模实现超越。2024年,其测试机营收20.63亿元,是华峰测控(8.15亿元)的两倍有余。

4. 高端产品先发制人。SoC测试机卡位战。长川2021年推出高端SOC测试机D9000,性能对标国际主流,价格更具优势,国产替代潜力巨大。华峰测控同类产品2023年才面世,长川坐拥至少2年先发优势。正是D9000等高端测试机的放量,成为其2024年业绩爆发的核心引擎。

支撑长川科技平台化战略和业绩爆发的,是其“内生+外延”双轮驱动的深厚积累。

1. 研发投入近乎“疯狂”的压强式投入。资金力度惊人研发投入从2020年1.87亿元飙升至2024年9.67亿元,占营收比重高达26.55%,显著高于华峰测控的19.04%(1.72亿元)。

专利护城河深厚截至2024年底,拥有授权专利1000项(发明专利350项),为持续创新奠定基石。

攻坚探针台尽管CP探针台研发项目(2021年启动)因技术壁垒高、核心部件开发难、认证严苛而两度延期(最新至2025年底),且2024年效益仍为负(-822.83万元),但其战略价值在于实现全栈能力闭环,是平台化不可或缺的一环。长川科技创始人赵轶曾坦言:“探针台是测试领域最难啃的骨头之一,但我们没有退路。拿不下它,就谈不上真正的自主可控。即使短期亏损,也必须投入。”

2. 精准补强,开拓疆域。并购STI(2019年),获取高精度光学检测(AOI)技术,强力赋能探针台研发。收购长奕科技(Exis, 2023年)。补全重力式、平移式、转塔式分选机产品线,实现分选机领域全覆盖。

获取顶级客户资源,通过并购,长川成功切入德州仪器、安靠、三星、日月光、美光等国际大厂供应链。这些客户的认证周期长达2-3年,壁垒极高,一旦进入则合作关系稳固,为长川打开了广阔的海外市场之门。

31亿募资背后的野望。长川科技此次31.32亿的再融资计划,是其平台化战略的强力助推器。21.92亿投向研发,重金加码测试机、AOI设备等核心设备的迭代开发,项目周期长达5年。这不仅是对现有优势的巩固,更是向更高端、更前沿技术领域发起冲锋的信号。

夯实国产替代根基在半导体设备国产化浪潮汹涌澎湃之际,此举彰显了长川作为龙头引领行业突破“卡脖子”环节的决心与担当。

长川科技的平台化之路已初见成效,但前路并非坦途。持续盈利能力考验,如何优化产品结构(如:提升分选机毛利率)、平衡高研发投入与短期盈利压力,是维持长期竞争力的关键。

能否如期在2025年攻克技术难关并实现产业化放量,是验证其平台化协同效应深度的重要试金石。随着国产替代加速,海外巨头势必加大技术封锁和市场反制力度,竞争将愈发激烈。

长川科技选择了一条更难但更宽阔的路,不做“专科PG电子通信医生”,而立志成为能解决全流程问题的“全科医院”。 其创始人团队多次强调:“我们看重的不是一时一地的得失,而是十年后中国半导体设备产业在世界版图上的位置。平台化投入虽重,但这是构建持久竞争力的唯一路径。”

从默默追赶到业绩反超,从单点突破到平台布局,长川科技的崛起是国产半导体设备艰辛突围的缩影。31亿的重磅融资,是其对技术深水区的无畏进击。

尽管探针台的攻坚仍在继续,海外巨头的阴影尚未消散,但长川科技已用行动证明:唯有掌握核心技术全域,方能在半导体设备的“大考”中赢得未来。

在半导体产业关乎国运的今天,长川科技们肩负的已不仅是企业盈亏,更承载着产业链安全的时代使命。国产替代的接力棒紧握在手,正如一位长川工程师所言:“我们测试的是芯片,更是中国半导体产业的未来成色。”

长川的再次出击,不仅为自身,也为整个中国半导体设备的自主之路,注入了强劲的“测试通过”信号。

注:(声明:文章内容和数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)